皆さんこんにちは、Jackです。

今回は「はじめての海釣り:サビキ釣りについて」でご紹介した、サビキ釣り仕掛けを作っていきます。

サビキ釣り仕掛けの作り方

用意するもの

ご用意いただくものは、この5点です。

・竿

・リール

・コマセカゴ

・仕掛け

・スナップ付きサルカン(仕掛けの右隣に写っている、黒い小さな金属製部品です。釣具屋で小さな袋にたくさん入った状態で、200円ぐらいで売られています。)

なお、竿をリールにセットしてロッドガイドに糸を通し、ちちわ結びを作るところまでは「ちょい投げ釣り仕掛けの作り方(前篇)」をご参照ください。

仕掛けの作り方

今回のご説明は、ちちわ結びを作った道糸に仕掛けをつなぐところから始まります。

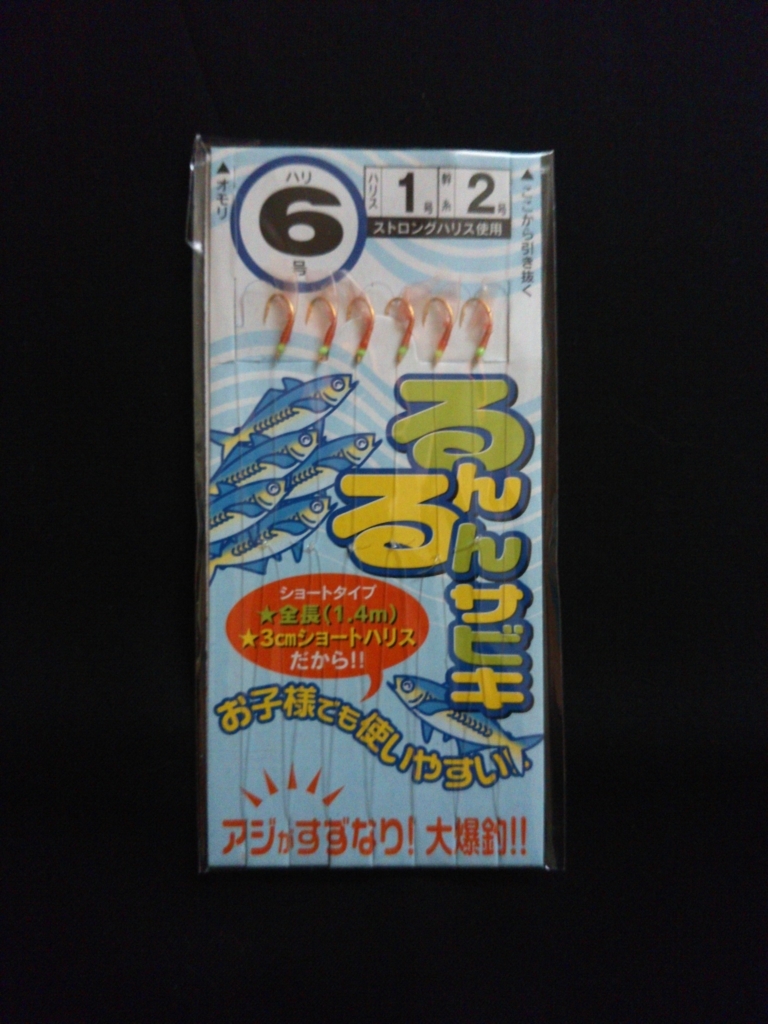

写真の仕掛けは6本針で、パッケージにも書かれているとおり「ショートタイプ(仕掛けの糸の長さが短い)」です。

特に、釣具屋さんで売られている竿とリールのセットの場合、竿の全長が短い(2.4m~3mぐらい)ものが多いと思われます。

よって、仕掛けの長さがより短めの方が、仕掛けの取り扱いが楽で、仕掛けをからませたりする可能性などもより低くなります。

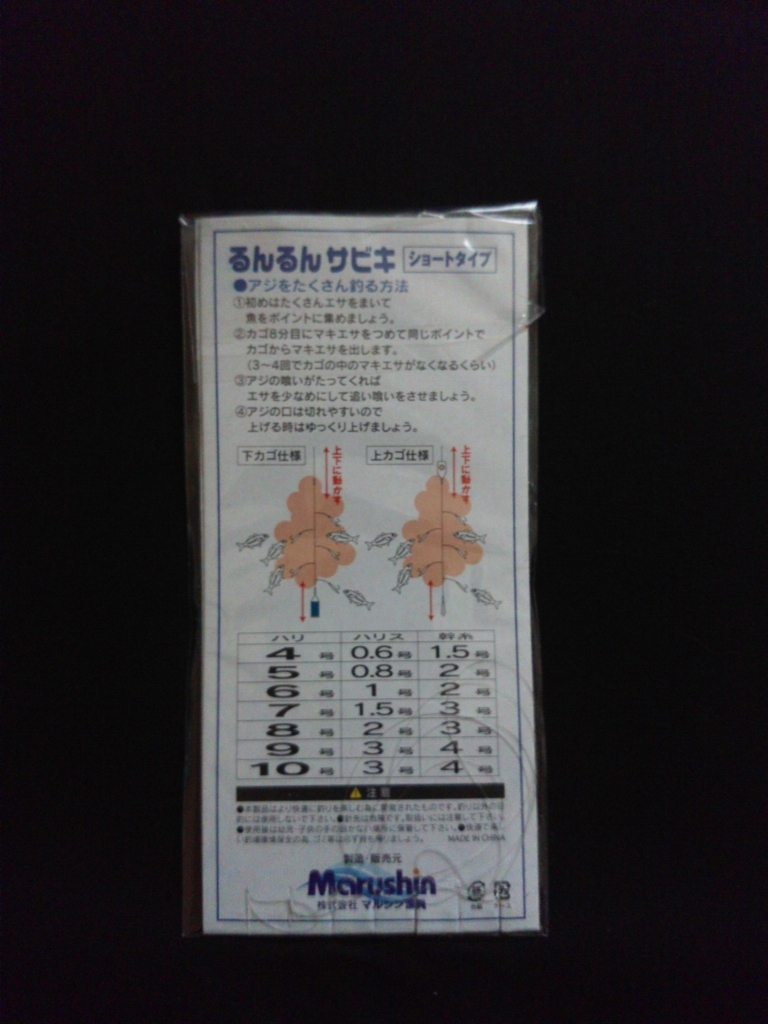

仕掛けのパッケージ裏面には、仕掛けの全体図が記載されています。

今回作る仕掛けは、図左側の「下カゴ仕様」です。

ちょい投げ釣り仕掛けの時と同じ要領で、パッケージから仕掛けを出します。

ただし、この時にご注意いただきたいのは、写真でも見てとれますように「サビキ釣り仕掛けの場合には仕掛けを引き抜く順番が決まっている」点です。

この仕掛けの場合は、向かって右側のサルカン部分からゆっくりと仕掛けを引っ張ってください。

引き抜いた仕掛けの全体像は、こんな感じです。ちょい投げ釣り仕掛けと比べると、ずいぶんと全長が長いですね。

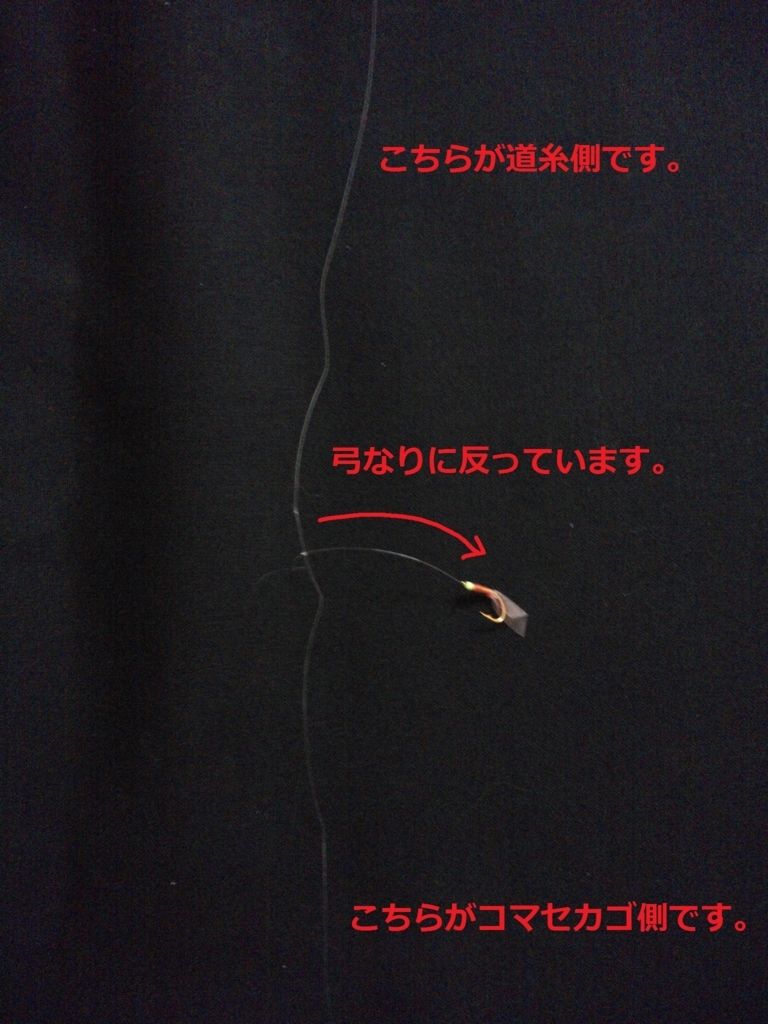

ちなみに、仕掛けを全部引き抜いた後で、どちらの端が道糸につなぐ側で、どちらの端がコマセカゴにつなぐ側だったか分からなくなるケースも発生すると思います。

そんな時には、慌てず騒がず…

このような形で見分けてください。

仕掛けの本線(これを「モトス」と言います。)から飛び出ている、針のついた糸(これを「ハリス」と言います。)が弓なりに反っている方を見て、上側が道糸側、下側がコマセカゴ側になります。

この上下方向を逆につけると、魚の針がかりが悪くなりますのでご注意ください。

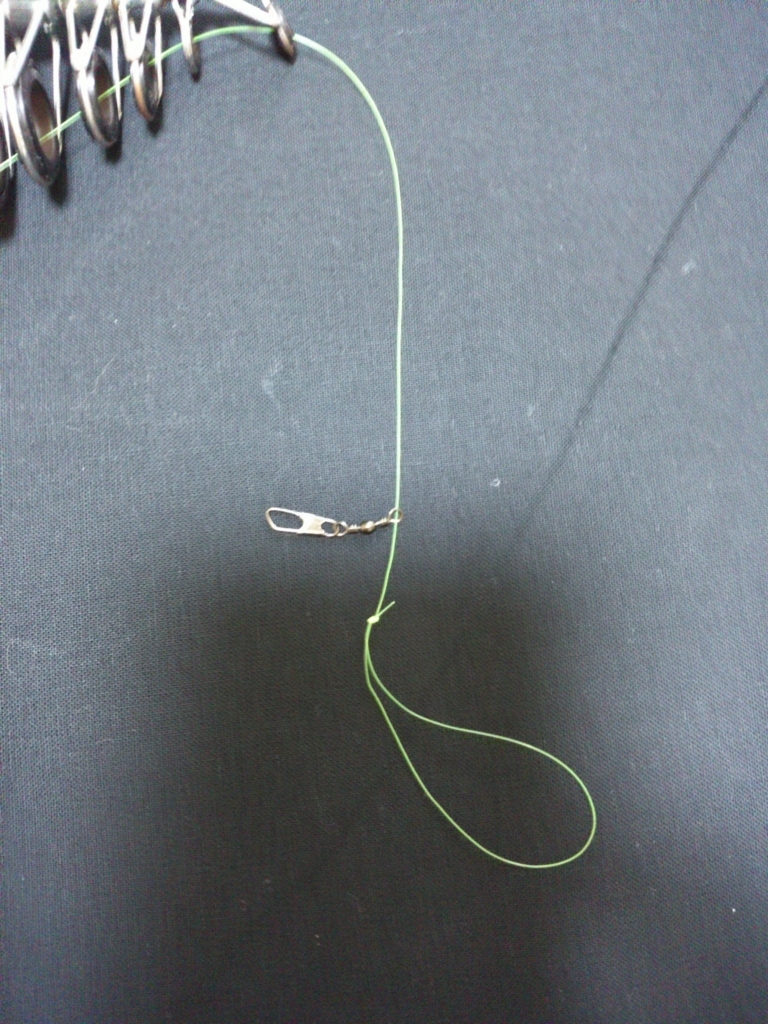

そして、今回の仕掛けは道糸側にサルカンが付いていますが、仕掛けの全長が長いため、ちょい投げ釣りの時のように仕掛けをちちわ結びの輪っかの中へ通すことが非常に面倒臭いです(不可能ではないですが)。

そこで使用するのが「スナップ付きサルカン」です。

ちちわ結びをした道糸を、スナップ付きサルカンの輪っかに通してください。

ちょい投げ釣り仕掛けを作る時の、道糸とジェット天秤をつなぐ方法と同じです。

次は、仕掛けの道糸側のサルカンとスナップ付きサルカンをつなぎます。

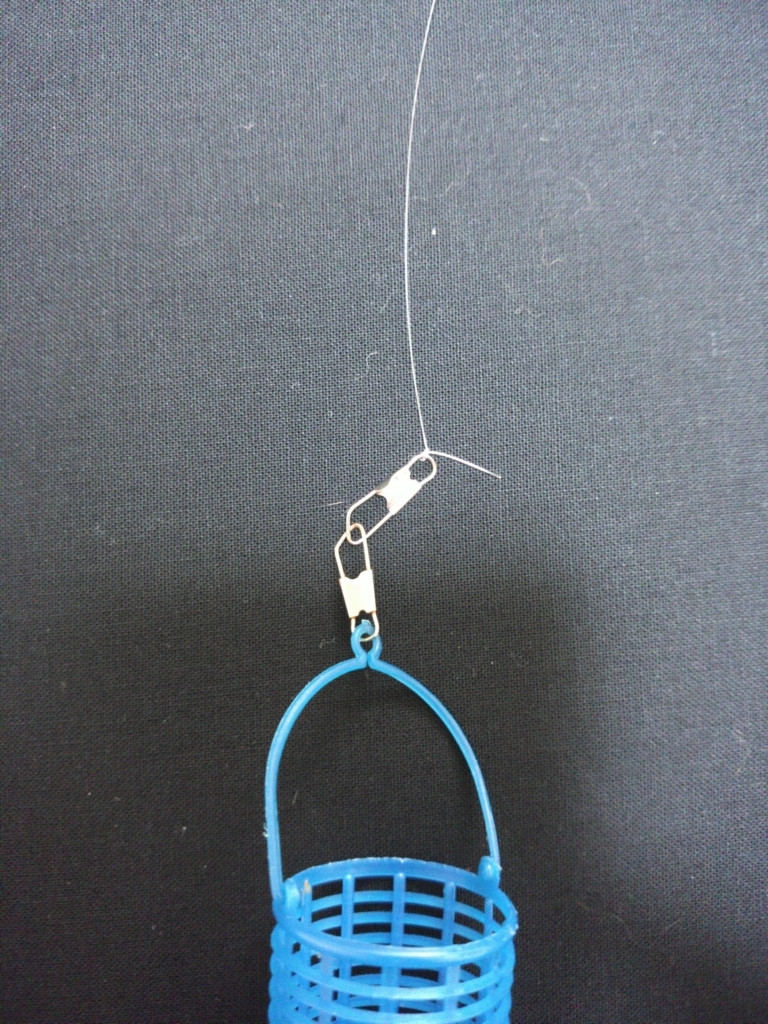

そして、仕掛けのコマセカゴ側とコマセカゴをつないで完成です。

今回の仕掛けの場合、仕掛けのコマセカゴ側にスナップ付きサルカンが付いていました。

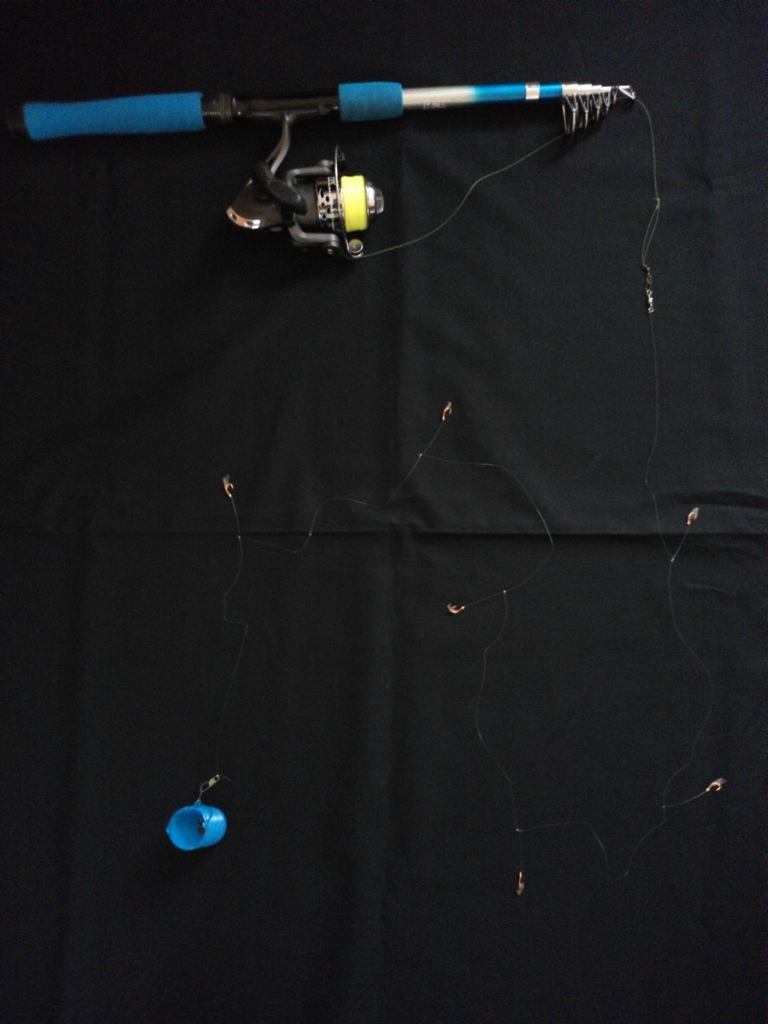

完成した仕掛けの全体像は、こんな感じです。

いかがだったでしょうか?

サビキ釣り仕掛けの特徴

このサビキ釣り仕掛けの場合、ちょい投げ釣り仕掛けとは異なって、何かに仕掛けを引っかけて根掛かりしてしまう可能性は非常に低いです。

と言いますのも、基本的には海中の表層から中層に仕掛けを下ろして、海に向かって伸ばした竿を上下にゆすってコマセを撒く釣りなので、仕掛けが何かに引っかかるとすれば、港に係留されているボートや船の側で釣りをしていたり(この場合は、係留ロープに針が引っかかる可能性があります。)、海藻が生い茂っているところで釣りをしていた場合ぐらいだと思われます。

とは言っても、仕掛けの糸が結構細いので、良いサイズの魚が掛かって暴れたりしたら、ちょい投げ釣り仕掛けと比較すると簡単に糸が切れてしまいます(サバなどが掛かりますと、サイズが小さくても結構良い「引き」をしてくれます。)。その他、まれにですがコマセカゴが、海中の何かに引っかかって切れたりすることもあります。

よって、ちょい投げ釣りの時ほどではありませんが、コマセカゴや仕掛けを買う時には、少し余裕を持った数を買っておくことをお勧めします。