忘年会シーズンまっさかりですね、Jackです。

僕も昨日、一番古い付き合いの友人Aと忘年会っぽい食事をしてきました。今回はその友人に、シマノのリールで採用されている「HAGANEギア」について聞いてみたお話です。

金属加工のプロに、HAGANEギアについて聞いてみた

イントロダクション

昨日、友人Aと忘年会っぽく食事をしてきました…「忘年会っぽく」というのはこれといった意味は無く、日頃からAとは時々二人での夕食に行くことがあって、その延長線上で今年最後になるかなってタイミングで出かけたというだけのことなのでしたが。

趣味もほぼ同じという点もあって、Aとはいつもあーだこーだと取り留めもない話を色々とする訳ですが、ふとAの本職(金属加工業の非破壊検査員で、特殊な塗料やレントゲンなどを使用して金属製品の検査をしています。)を思い出し、シマノのHAGANEギアについて聞いてみようと思い立ちました。

参考URL:株式会社シマノホームページ「HAGANEコンセプトサイト」

ちなみに、僕が持っているリールでHAGANEギアを採用しているモデルは、サハラの4000HGです。使い心地としては、至って普通に滑らかに動いてくれます。

金属加工のプロが見た「HAGANEギア」

夕食を終えて喫茶店に場所を移した後で、僕は上記の参考URLサイトをスマートフォンで表示して、Aに見せて聞きました。

Jack「金属加工のプロから見て、次の二つってやっぱり違いがあるんやんな?」

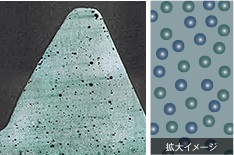

以下の画像は、すべてシマノさんのサイトからお借りしています。左側が精密冷間鍛造(以下「HAGANEギア」と言います。)、右側が鋳造(亜鉛ダイキャスト)です。

出典:株式会社シマノ

Aはタバコをぷかーっとふかしながら、ニヤッと笑って答えました。

A「そりゃ見た目で全然違うわな。左は鍛造、右は鋳造。右のは製品の中に”巣(鋳物の内部に生じた孔状の欠陥)"がありまくりや、モノとしての強度が左のとは全然違う」

Aの目が明らかに「今更こんな当たり前のことを聞くな」と言っています…まあ、こちらもこの件については、分かっていつつも敢えて聞きましたが。(笑)

Jack「じゃあ、この二つにもやっぱり違いはあるんか?」

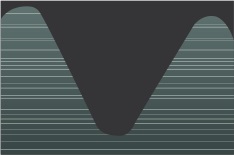

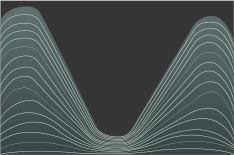

次の画像は、メタルフロー(金属組織の流れ)についてです。左がHAGANEギア、右が一般的な切削加工のものです。

出典:株式会社シマノ

Aは再び身を乗り出し、僕の差し出したスマートフォンの画面を目を細くして眺めます…お互いに老眼が始まっています、辛いです。

A「あー…これも全然違う、絶対に左側の方が強い」

Jack「ほう、それはまた何で?」

A「これなぁ、右側のやつはギアの歯面に強い力が掛かったら、寸断されたメタルフローの部分(注:白い横線部分のこと)からギアがひび割れたり欠けたりするねん」

Jack「へえ、そうなんや?」

A「でもなぁ…魚釣りをしていて、リールのギアにそこまでの力が加わるようなことって実際あるんか?」

Jack「…いや、たぶんギアが欠けるぐらいの強い力が加わっていたら、普通はその前にラインが切れると思う。ドラグがっちがちに締めこんだ状態で、毎日トローリングでカジキマグロ釣ってるとかやったら知らんけど(苦笑)」

普通の釣り人が普通に魚釣りをしている限り、瞬間的にでもギアが欠けるほどの力ってのはおそらくかからないんじゃないですかねぇ?

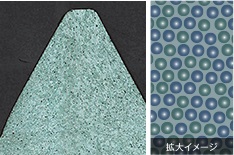

Jack「じゃあ、この二つはどうよ? ギアの表面加工の写真らしいんやけれど、これって右側のものでもずっとリールを使っていたら、そのうちに表面が綺麗になっていくものとかじゃないん?」

同じく左がHAGANEギア、右が一般的な切削加工のものです。

出典:株式会社シマノ

A「これも同じやな。右側の奴は黒いライン(切削加工部分の切れ目のこと)の部分で、めっちゃ強い力が掛かったら割れとか欠けの原因になるわ」

A「でも、さっきも聞いたけど、そんな力がリールのギアにかかることってあるんか?」

Jack「…おそらく、そうは無いなぁ(苦笑)」

Jack「これもさっき言うたけど、まずは先にラインが切れるか…いや、そもそもドラグが効くからそれはありえへんか」

Jack「あるいはそんな力がかかるぐらいの魚が釣れたら、樹脂製のリールボディがたわんでリールの内部の各ギアを適正に保持できなくなって、そもそもリールハンドルを回せなくなる可能性とかの方が高いと思う」

うーん、ここでHAGANEボディなんかが効いてくるのかなぁ?

HAGANEギア単体だけでは、ギアの強さの恩恵は受けられない?

また一つ、ぷかーっとタバコの煙を吐き出しながらAが続けます。

A「お前の話を聞いている限り、リールの"ギアの強さ"だけに限って言えば、これはもう明らかにオーバースペックやろ」

A「でもまあ、この鍛造ギアの技術だったら鋳造ギアのモノに比べたら、同じ強度を持たせつつ、ギアのサイズを小さく細やかにすることは出来るんとちゃうか?」

Jack「…ああ、なるほど。確かにリールの重さや巻き心地にはめっちゃ効くと思うわ」

A「あとは鋳造ギアよりも鍛造ギアの方が、同じ品質をより長く保つことが出来ると思う」

Jack「ははぁ、なるほどね」

だからストラディックのうたい文句「めざしたのは、永遠に変わらない巻きごこち」につながる訳ね。これは非常に納得。

しかし、Aはまたも苦笑いしながら続けました。

A「でもなぁ…確かにギアの品質は鋳造品のものよりも永く持つと思うけれど、リールってそんなに長い間使い続けるもんなんか?」

A「ぶっちゃけ、新製品が出たらそっちに目移りして買い換えたくなるってのが一般的なんちゃうんか?」

Jack「アカン、それ言うたらアカン!!」

…そういえば、もうすぐフィッシングショーが開催される時期ですねぇ。(笑)

釣りに行くのが辛いこのシーズン、僕も何かとそわそわして無駄遣いが多くなります。

そしてHAGANEギアについて、Aが最後に締めくくりました。

A「モノづくりしてる立場からすれば、自分らが作った製品を長く使ってくれるってのは非常にありがたいことなんやけれどなぁ…でも、ぶっちゃけどこかのタイミングで新しい製品に買い換えてくれんと、俺らのメシの種にならん(笑)」

それもまたごもっともなお話、おあとがよろしいようで。

ダイワの「タフデジギヤ」についても聞いてみた

ついでと言っては何ですが、個人的にはここ最近ダイワの「LTコンセプト」シリーズのスピニングリールが非常に気になっていたので、ダイワで採用されている「タフデジギヤ」についてもAに聞いてみました。

参考URL:「TECHNOLOGY EXIST(イグジスト) | DAIWA 60YEARS SPECIAL SITE(60周年スペシャルサイト)グローブライド株式会社ホームページ」

Jack「同じ釣り具メーカーでダイワのリールだと、タフデジギヤってギアを使ってるんやけれど、これはどうよ?」

Jack「それぞれのメーカーの説明だと、HAGANEギアは超高圧プレス一発で成型してるのに対して、タフデジギヤは同じ鍛造プレスでギアの元は作ってるけれど、そこからバリなんかを切削加工してギアの精度を出しているらしいんやけど?」

Aは吸い尽くしたタバコの吸い殻を灰皿に押し付けた後、腕組みをしながらうなりました。

A「うーん…そりゃまあ単純に今の話だけを聞いていたら、シマノのギアの方がダイワのギアよりも強度は絶対に上やわな。ギアの歯面を切削加工した分だけ、歯面のメタルフローが切れてしまうんやから」

Jack「やっぱりそうなんか」

A「いや、でもギアの歯の表面部分だけでしかメタルフローは切れてないんやろうから、内部のメタルフローが切れていなければ、そこまで強度が落ちるって訳でもないのか…?」

A「っちゅーか、さすがにダイワもその辺りは『これで必要十分な性能』と判断して、そういう加工をしてるんとちゃうんかなぁ?」

以前聞いた村田基さんのお話では、単純に会社が所有しているプレス機械の差だと思いましたが…ダイワさんとしても「自社で出来得る限りの様々な工夫をされている」という理解で良いんだろうな、とも思いました。

最後に

という訳で、今回は友人Aに、シマノのHAGANEギアとダイワのタフデジギヤについて私見を述べてもらいました。

Aの話の総括としては「HAGANEギアもタフデジギヤも、普通に釣りをする上では必要十分な性能を満たしている」ということになるのでしょう。

特にHAGANEギアなどは(おそらく)過剰品質ともいえるぐらいの性能で、適切なメンテナンスさえ心がけていれば、長く使っているとギアより先に外装がボロボロになっちゃうんじゃないでしょうかね?(笑)

我々ユーザーとしては、基本的に各メーカーさんのPRや雑誌の記事などを元に製品を判断するしかないというのが実情ですが、今回はたまたまAの「異業他社のプロフェッショナル(なおかつ、Aは釣りが趣味じゃないので個人的な色眼鏡無し)」の視点から金属工学的な話が聞けたのは、大変興味深かったです。

今回のお話が、皆さんの参考にもなれれば幸いです。

【2019.3.13追記】

堤防などからの釣りで釣れる魚で、一種類だけHAGANEギアの恩恵を受けるであろうものを思い出しました。

アカエイです。

こいつが針にかかると、のっそりとした非常に重い引きとの格闘になるので、HAGANEギアのパワーが役に立つ可能性が高いです。

僕のお師匠様もこいつがかかると「アカン、リールが壊れる~!!」とか言いながら、何とかかんとか釣り上げて仕掛けを回収するか、釣り上げることが無理と判断した時にはあえてラインを切っています。それぐらい大変です。

堤防でも河口でもサーフでも、案外このアカエイは針にかかることがあるので、そんな時のためにHAGANEギア搭載のリールをチョイスしておくというのも良いかも知れませんよ。